- 发布日期:2025-04-19 06:53 点击次数:87

大家好!在生活中,我们常常会遇到这样的场景:想知道身边有没有隐藏的东西,或者在黑暗中难以看清周围环境。今天一起来了解一种有机电感应晶体管(EST)——《Bio-inspired organic electrosense transistor for impalpable perception》发表于《SCIENCE ADVANCES》,它能像一些动物一样感知电场,拥有难以触及的感知能力,一起来看看吧!

*本文只做阅读笔记分享*

一、现有电感知设备的不足

虽然现在已经有基于导体和半导体的电感知设备来检测带电物体啦,但和生物的感知能力比起来,还是差了点意思。

就像基于导电材料的电容式设备,它能检测移动的带电物体,可要是物体移动得很慢或者不动,它就没办法了,也分不清电荷的极性和运动方向。

基于半导体的场效应晶体管呢,理论上很有潜力,可由于对电荷动力学了解不够,又缺乏定量模型指导设计,很难做到高灵敏度和高稳定性,而且对电场强度也不敏感。

这些问题要是不解决,就很难设计出满足需求的电感知设备,也会阻碍难以触及的感知技术发展。

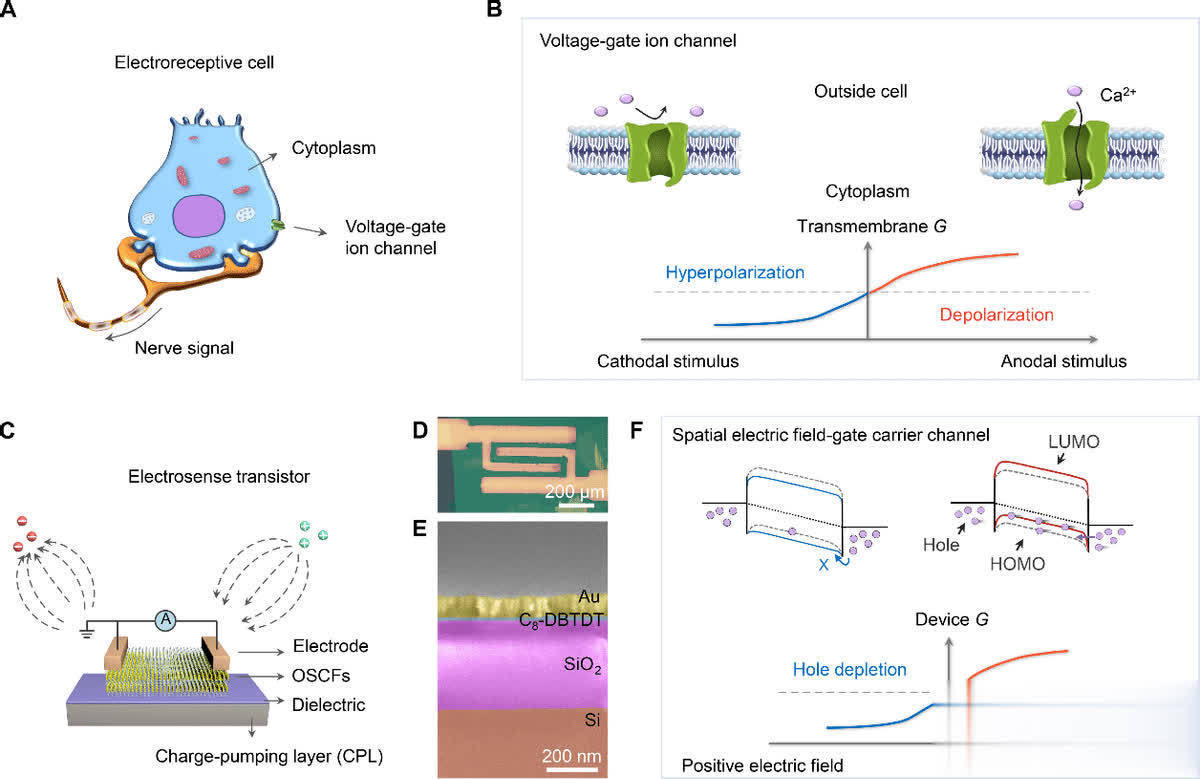

二、EST的设计灵感与结构

一些动物,像电鱼和单孔目动物,它们有一种特殊的“第六感”,能用电感受细胞检测周围电场,在黑暗的海洋或泥泞的河床里自由穿梭、捕食。

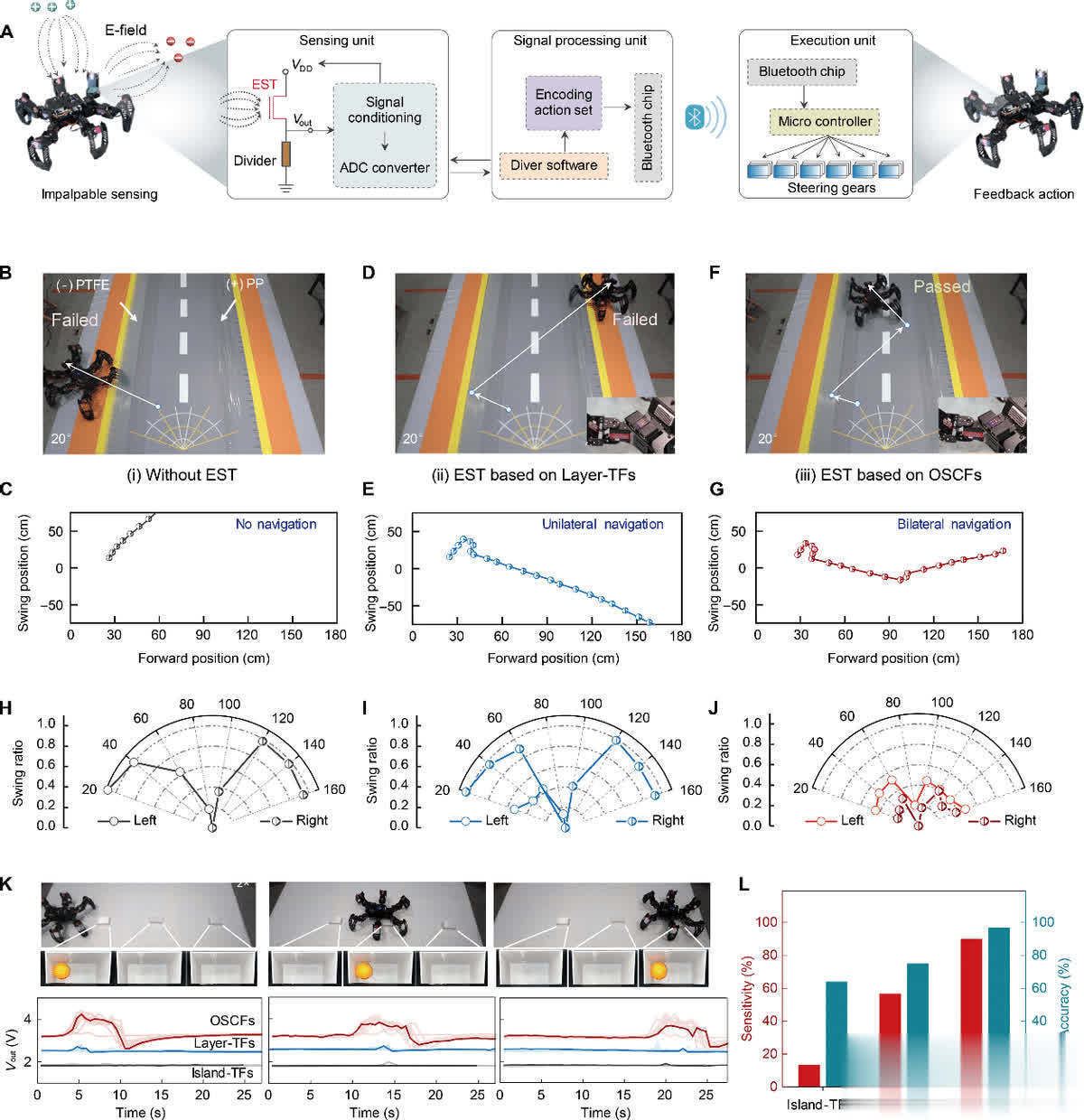

受此启发,科学家们设计出了EST。EST模仿了电压门控离子通道调节电感受细胞跨膜电导的功能。

它有有机半导体晶体薄膜(OSCFs)作为空间电场门控载流子通道,还有一个导电电荷泵层(CPL),中间隔着电介质。

这就好比给晶体管装上了特殊的“感知器官”,让它能更好地感知电场。

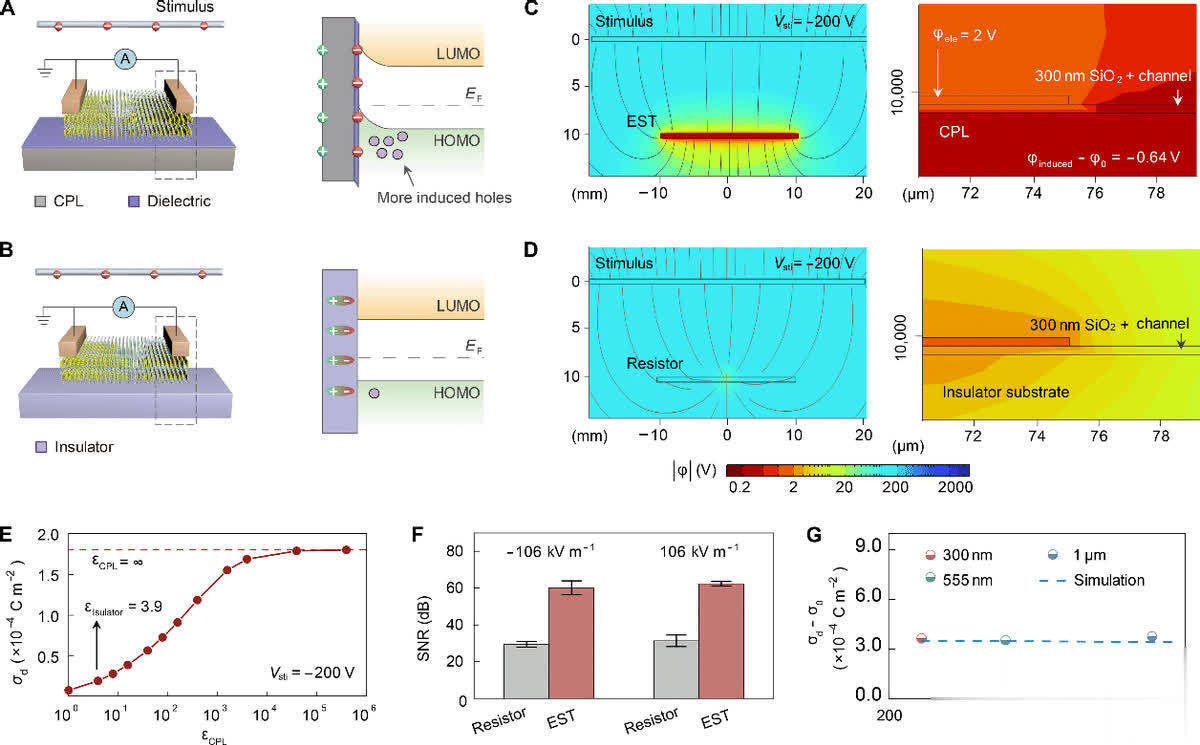

三、EST的工作原理——电荷泵增强电荷感应

EST检测电场有两个关键步骤哦。

首先,空间电场在半导体层感应出电荷;然后,感应出的电荷在半导体层传输,通过两个电极测量产生的电流。

为了让电荷感应效果更好,EST用了掺杂硼的导电硅作为CPL,上面覆盖着300纳米的二氧化硅电介质层。

这样一来,由于电荷泵效应,就能在半导体晶体的最高占据分子轨道(HOMO)中产生更多感应空穴。

而普通的类似晶体管的电场感应设备,用的是没有CPL的绝缘基板,产生的载流子就少很多。

通过有限元分析(FEA)模型模拟发现,EST能让电场线汇聚在CPL上,形成等势线,产生感应电位。

模拟得到的感应电位和实验结果一致,而且EST的感应电荷密度比普通设备高近10倍呢,这就说明CPL能通过电荷泵效应有效增强感应电荷。

另外,电介质层厚度变化对感应电荷密度影响不大,这为使用其他柔性电介质聚合物提供了可能。

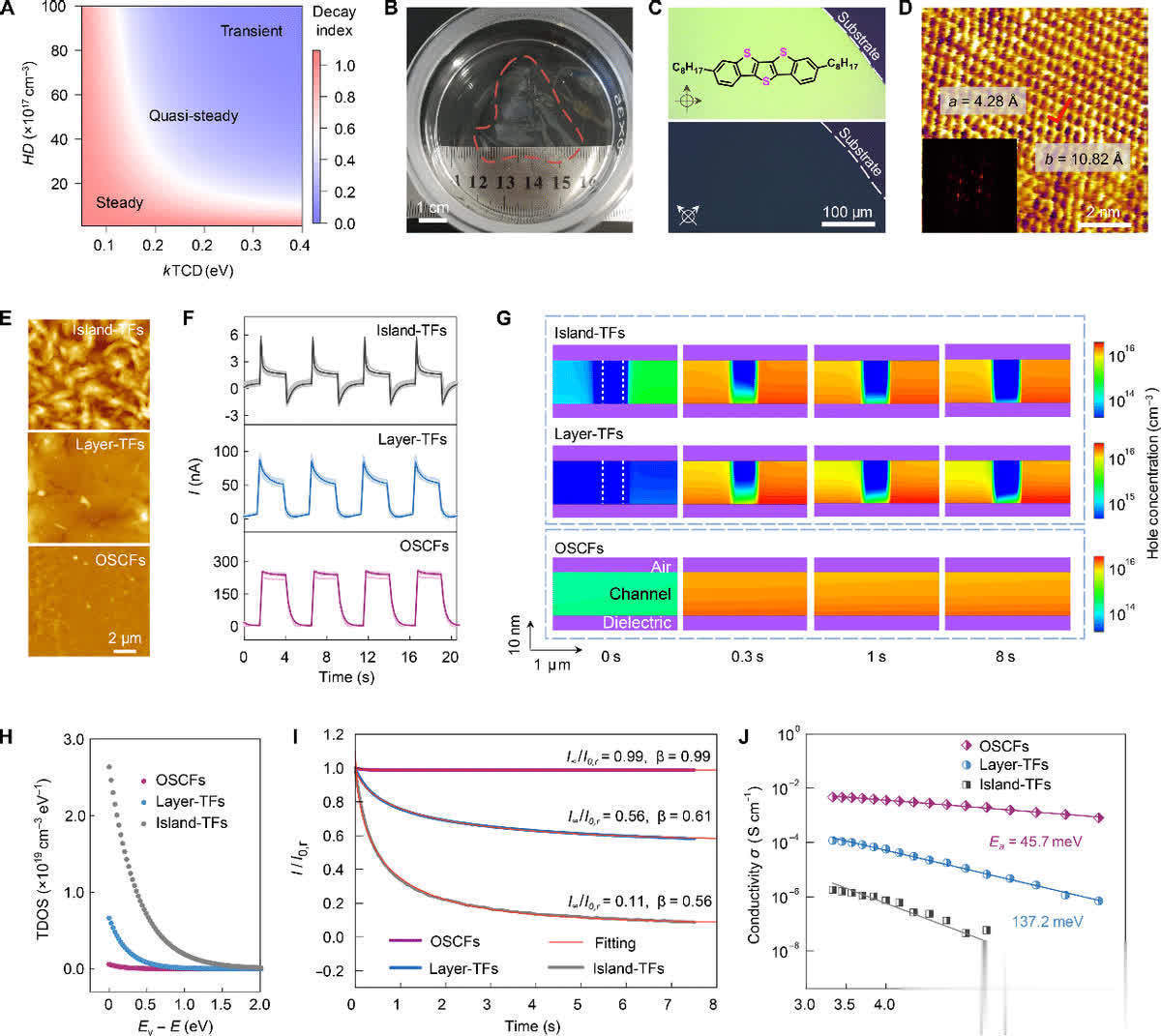

四、EST的性能优化——调节通道结晶度编程时间响应

在实际应用中,稳定的响应很重要。

EST通道中感应电荷在通过离域电子态(HOMO)产生感应电流时,会掉进电荷陷阱,导致电流衰减。

科学家们通过技术计算机辅助设计(TCAD)模拟,发现可以通过调节半导体通道的陷阱分布来编程时间响应。

实验中,用了水表面辅助受限组装法得到了OSCFs,它具有很好的结晶度。和其他结晶度低的薄膜(如多晶薄膜、层状薄膜和岛状薄膜)相比,OSCFs的设备从准稳态响应过渡到了稳态响应,响应比更高,接触电阻更低,平均势垒高度也更低。

这表明结晶度能有效调节设备的时间响应,让EST有稳定的响应和高灵敏度的电场感应能力。

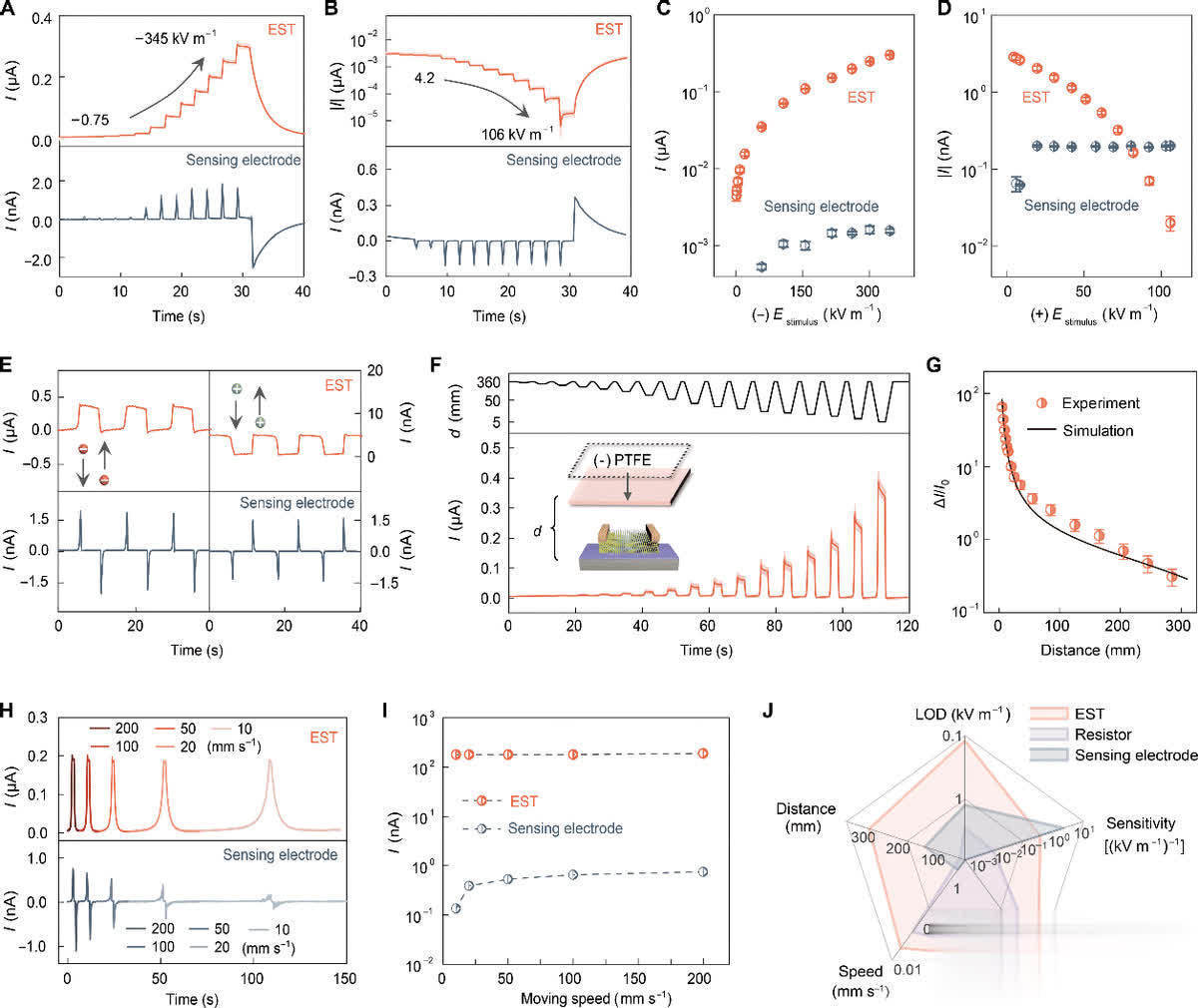

五、EST的卓越感知能力

基于OSCFs的EST设备对正负电场都有独特的阶跃响应,和传统传感电极相比,它的响应比和灵敏度都高很多,检测限也低很多。

EST能识别带电物体的靠近和远离,而且对物体的运动速度不敏感,还能检测物体的振动,在高频响应测试中表现也很好。

经过多次循环测试和电场老化测试,EST性能稳定,这为构建可靠的人工电感知系统打下了坚实基础。

六、EST在机器人中的应用——实现难以触及的感知与行动

为了让机器人也能拥有这种神奇的感知能力,科学家们把EST装在爬行机器人的头上,打造了一个人工电感知系统。

就像电鱼利用电感知来导航一样,机器人也能通过EST检测电场信号,然后把信号转化为数字信号,经过微控制器处理后,给机器人提供行动指令。

在模拟实验中,机器人能根据检测到的正负电场信号,准确地在有电场边界的道路上导航。

而且,这个系统还能让机器人检测到隐藏在盒子里的带电物体,像藏在不透明盒子里的带电乒乓球,基于OSCFs的EST系统检测灵敏度和准确率都很高,远高于其他薄膜的EST系统。

七、总结与展望

EST能模仿电感受细胞,感知微弱的空间电场,还能区分极性。科学家们建立了模型来揭示它的电荷动力学原理。

这个研究成果有望推动电感知设备的设计和发展,以后可以用在危险环境巡逻、搜索救援等领域,让人工系统拥有更强大的感知能力。